- Alltagshilfen

- Bade- und Toilettenhilfen

-

Gesundheit & Wellness

- Sitzauflagen & Kissen

- Bandagen & Orthesen

- Massagegeräte

- Mobile EKG Geräte

- TENS Geräte & Zubehör

- Allergie Hilfen

- Angebote

- Breastcare

- Personenwaagen

- Geschenkideen

- Gesund Schlafen

- Kälte- & Wärmetherapie

-

Kompressionsstrümpfe

- Gilofa

- Medizinische Kompressionsstrümpfe

- Kompressionsstrumpfhose

- Kompressionsstrümpfe für Herren

- Kompressionsstrümpfe Schwangerschaft

- Stützstrümpfe

- Stützstrumpfhosen

- Reisestrümpfe

- Sport Kompressionsstrümpfe

- Gesundheits- und Diabetikersocken

- Kompressionskleidung

- Hilfe bei Venenleiden

- Zubehör und Pflege

- Blutdruckmessgeräte

- Pulsoximeter

- Diabetes Hilfen

- Erkältung & Infektionskrankheiten

-

Mobilität

-

Pflege & Versorgung

- Angebote

- Dekubitusprophylaxe Hilfsmittel

- Erste Hilfe

- Fieberthermometer

- Demenz Hilfsmittel

- Einmalhandschuhe

- Großkundenshop

-

suprima

- suprima Pflegeoveralls

- suprima Pflegebodys

- suprima Schutzhose

- suprima Hüftprotektoren-Systeme

- suprima Bettschutz

- suprima Ess-Schürzen

- suprima Pflegehemden

- suprima Inkontinenz-Badekleidung

- suprima KIDS

- suprima Demenzartikel

- suprima Stomagürtel

- suprima Komfort-BH

- suprima Sitzauflagen

- suprima Fersenschoner

- suprima PVC Extras

- suprima Schutzhandschuhe

- suprima Schlafsack

- Clara Pflegebox

- Hygiene & Desinfektion

-

Inkontinenzmaterial

- Inkontinenz Testpaket

- Inkontinenz Spar Abonnement

- Stuhlinkontinenz-Hilfsmittel

- Inkontinenzunterwäsche

- Inkontinenzprodukte für Männer

- Bettpfannen

- Inkontinenz Sitzauflagen

- Urinbecher

- XXL Windeln

- Urinflaschen

- Inkontinenzprodukte für Frauen

- Hautpflege bei Inkontinenz

- Windeln für Erwachsene

- Inkontinenzvorlagen

- Netzhosen und Fixierhosen

- Bettschutz bei Inkontinenz

- Katheterbeutel & Urinbeutel

- Inkontinenz Badebekleidung

- Inkontinenzeinlagen

- Pants & Windelhosen

- Körperpflege

- Atemtherapie: Lungen- und Atemtrainer

- Medikamenteneinnahme

- Motorik & Sinne

- Patientenfixierung

- Bettenzubehör

- Pflegeoveralls & Pflegebodys

- Sauerstofftherapie

- Stomaversorgung

- Sturzprophylaxe

- Technische Hilfsmittel

- Hochkalorische Trinknahrung

- Umsetzhilfen & Gleitmatten

- Wundversorgung

- Verbrauchsmaterial

- Clara Pflegebox

- Sale

-

Ratgeber

- Breastcare

- Demenz

-

Pflege-Ratgeber

- Plötzlicher Pflegefall - Was ist jetzt zu tun?

- Pflegekurse für Angehörige

- Pflegegrade: Definition, Einstufung und Leistungen

- Pflegegrad 1: Definition, Leistungen, Voraussetzungen

- Pflegegrad 2: Definition, Leistungen, Voraussetzungen

- Pflegegrad 3: Definition, Leistungen, Voraussetzungen

- Pflegegrad 4: Definition, Leistungen, Voraussetzungen

- Pflegegrad 5: Definition, Leistungen, Voraussetzungen

- Pflegegeld – Definition, Voraussetzungen, Höhe

- Pflegesachleistungen - Unterstützung in der häuslichen Pflege

- Pflegeunterstützungsgeld - Voraussetzung, Antrag, Leistungsanspruch

- Verhinderungspflege – Ein unverzichtbarer Helfer in der Pflege

- Leistungen der Pflegeversicherung

- Kombinationsleistung in der häuslichen Pflege

- Entlastungsbetrag - Definition, Anspruch, Leistungen

- Pflegehilfsmittel zur Unterstützung im Pflegealltag

- Das Testament - Erbfolge, Rechte, Vorschriften

- Notvertretungsrecht und Pflege: Definition, Anwendung und rechtliche Grundlagen

-

Gesundheitsratgeber

- Mangelernährung im Alter: Ursachen, Symptome & Vorbeugung

- Dysphagie – nur eine Schluckbeschwerde?

- Übungsprogramm mit Pilates-Ring

- Dekubitus: Definition, Ursachen, Prophylaxe

- Knieschmerzen

- Was sind Faszien?

- Training mit Faszienrollen

- Darmbeschwerden - Ursachen und Behandlungen

- Demenz – Krankheitsverlauf und Versorgungshilfen

- Der gesunde Schlaf

- Yoga & Pilates – Schonende Übungen für den Körper

- Hilfsmittelratgeber

- Inkontinenz

- Mobilität

- Schlaganfall

- Sturzprophylaxe

-

Venenleiden

- Die Marke medi bei ClaraVital

- Erkrankungen der Venen – Symptome und Behandlung

- Reisestrümpfe senken das Thromboserisiko

- Die Funktion unserer Venen

- Stütz-, Kompressions-, Sport-, Reisestrümpfe – Was ist was?

- Anziehen und Ausziehen von Kompressionsstrümpfen

- Venengesundheit – Tipps zur Prophylaxe

- Venengymnastik für gesunde Venen

- Venengesundheit während der Schwangerschaft

- Ursachen, Arten und Folgen von Krampfadern

- Behandlung von Krampfadern

- CEAP-Klassifikation für Venenerkrankungen

- Die positive Wirkung von Sportkompression

- Abmessen von Kompressionsstrümpfen - die richtige Klasse finden

- Pflege von Kompressions- oder Stützstrümpfen

- Unsere Autoren und Experten

Formen und Ursachen von Inkontinenz

Inkontinenz bedeutet, nicht in der Lage zu sein, Harn und/ oder Stuhl bis zum Erreichen der Toilette an sich zu halten und den Zeitpunkt der Entleerung selbst zu kontrollieren. Grundsätzlich ist bei Inkontinenz zwischen Harn- und Stuhlinkontinenz zu unterscheiden. Zudem gibt es aufgrund der anatomischen Unterschiede zwischen Mann und Frau kleine Unterschiede bzgl. des Erscheinungsbilds. Entsprechend gibt es auch unterschiedliche Ursachen, Folgen und Behandlungsmethoden für die verschiedenen Formen von Inkontinenz.

Harninkontinenz

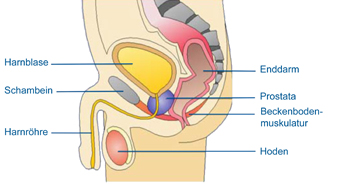

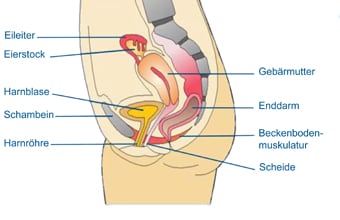

Die Harnblase, in welcher der durch die Nieren produzierte Harn bis zur Ausscheidung gesammelt wird, befindet ist im sogenannten kleinen Becken, dieser ist durch das Schambein geschützt. Das maximale Fassungsvolumen kann bis zu 1 Liter betragen, jedoch setzt bereits ab 200ml ein leichtes Verlangen zum Wasserlassen ein, das mit weiterer Füllung immer stärker zunimmt und im schlimmsten Fall schmerzhaft werden kann.

Die Harnblase besteht aus miteinander verwobenen längs- und quer verlaufenden Muskeln, durch die sich eine faltige Innenseite bildet, welche mit einer Schleimhaut versehen ist. Mit zunehmendem Füllstand der Blase dehnt sich diese bis zu ihrer fünffachen Größe aus. Die Falten und Krater glätten sich im Muskelgewebe. Zum Wasserlassen zieht sich dieser Muskelkomplex mit dem Namen Detrusor zusammen und drückt den Urin über die Harnblase und Harnröhre nach außen. Ebenso wie der Detrusor, liegt die Steuerung des inneren Schließmuskels, der sich am Übergang von Harnblase und Harnröhre befindet, außerhalb der bewussten Steuerung und wird direkt durch das vegetative Nervensystem gesteuert. Es ist jedoch möglich das Wasserlassen zu initiieren, sowie den äußeren Schließmuskel, der die Harnröhre umschließt und somit ein Austreten von Harn und Bestandteil der Beckenbodenmuskulatur ist, zu steuern.

Geschlechtsspezifische Unterschiede bei Harninkontinenz

Besonderheiten beim Mann

Bei männlicher Inkontinenz sind die Urge- bzw. Dranginkontinenz sowie die Überlaufinkontinenz die verbreitetsten Formen. Inkontinenz ist bei Männern unter 50 Jahren relativ selten, was sich durch einen sehr kräftigen Schließmuskelapparat begründet, der den Blasenhals, die prostatische Harnröhre und den äußeren Schließmuskel einschließt und eine Stressinkontinenz sehr unwahrscheinlich macht. Die meisten Inkontinenzen bei Männern treten nach operativen Eingriffen (bspw. nach einer Prostata-Operation) auf oder sind traumatischen Ursprungs. Häufig sind die so hervorgerufenen Inkontinenzleiden nur temporär, es ist jedoch nie ganz auszuschließen, dass eine permanente Einschränkung zurückbleibt.

Nach einer Prostataoperation kommt es häufig zu einer motorischen und/ oder sensorischen Dranginkontinenz. Mit zunehmendem Alter treten außerdem Reflexinkontinenz (bspw. nach einem Bandscheibenvorfall) oder eine ungehemmte neuropathische Blase relativ öfter bei Männern als bei Frauen auf.

Besonderheiten bei der Frau

Frauen sind prozentual öfter von Inkontinenz betroffen als Männer. Die häufigsten Erscheinungsformen sind dabei Stress- bzw. Belastungsinkontinenz sowie – zumeist mit höherem Alter – Drang-/ Urgeinkontinenz. Andere Formen treten seltener auf, sind aber in der Regel schwieriger zu behandeln.

Zu diesen Arten der Inkontinenz gehören vesikovaginale Fisteln, die in westlichen Länder jedoch kaum anzutreffen sind. Verbreiteter ist die Giggleinkontinenz (bzw. Kicher- oder Lachinkontinenz). Dabei handelt es sich um eine Form von Urgeinkontinenz, bei der durch starkes Lachen der Miktionsreflex ausgelöst wird und Urin austreten kann.

Arten der Inkontinenz nach Internationl Continence Society

Stress- oder Belastungsinkontinenz

Stressinkontinenz bzw. Belastungsinkontinenz ist insbesondere unter Frauen verbreitet und bezieht sich auf Inkontinenz unter körperlicher Belastung wie Lachen, Husten, Heben oder Niesen. Dabei tritt Urin aus, wenn durch äußere Impulse der Bauchinnendruck ansteigt und die Schließkraft des Sphinkters (Schließmuskels) übersteigt.

Eine Belastungsinkontinenz tritt bei Frauen öfter auf, da sie keine Prostata besitzen, die das Verschließen zusätzlich unterstützt. Ebenso können Schwangerschaften bzw. natürliche Geburten zu einem erhöhtem Inkontinenzrisiko auch unter jungen Frauen beitragen. Bei Männern tritt eine Belastungsinkontinenz gelegentlich nach einem Prostataeingriff auf.

Durch Beckenbodentraining kann einer Stressinkontinenz entgegengewirkt werden, da sie den Schließmuskelapparat mit einschließt. Tipps hierzu erhalten Sie ebenfalls auf dieser Seite.

Bei Belastungsinkontinenz werden unterschiedliche Schweregrade unterschieden:

- Grad: Inkontinenz bei Husten & Niesen

- Grad: Inkontinenz bei abrupten Körperbewegungen, beim Aufstehen, Hinsetzen oder Heben

- Grad: Inkontinenz bei unangestrengten Bewegungen, im Liegen, im Schlaf

Bei ausgeprägten Formen, bei denen Training der Beckenbodenmuskulatur alleine nicht ausreicht, kann ein chirurgischer Eingriff helfen, wie beispielsweise eine TVT-Operation oder die Implantation eines künstlichen Schließapparats. Die Erfolgschancen sind mit begleitender Behandlung als recht hoch einzuschätzen werden, sind jedoch einzelfallabhängig.

Dranginkontinenz

Eine Drang- bzw. Urgeinkontinenz bezeichnet das plötzliche verspüren eines sehr starken Harndrangs, der so kurzfristig und intensiv auftritt, dass eine Toilette nicht mehr erreicht werden kann. Tritt die Dranginkontinenz dadurch auf, dass der Detrusor (Muskulatur zum Entleeren der Blase) geschädigt ist und sich schlagartig zusammenzieht, sodass trotz einer funktionstüchtigen Schließmuskulatur der Urin nicht gehalten werden kann, so spricht man von einer motorischen Dranginkontinenz. Im Unterschied hierzu tritt die sensorische Dranginkontinenz, wenn ein dringender Harndrang verspürt wird, ohne dass der Detrusor aktiv ist.

Urge- bzw. Dranginkontinenz ist die zweithäufigste Form der Inkontinenz und tritt sowohl bei Männern wie auch bei Frauen allen Alters auf. Erkrankungen wie Blasenentzündungen, Diabetes oder Adipositas sowie Alzheimer, Multiple Sklerose oder Parkinson begünstigen eine Dranginkontinenz und bestimmen die Heilungschancen. Zudem steigt mit dem Alter das Risiko an dieser Form der Inkontinenz zu erkranken.

Als Therapieform wird vorwiegend Miktionstraining eingesetzt. Hierbei wird trainiert, das Intervall zwischen zwei vollständigen Blasenentleerungen schrittweise zu erhöhen. Zudem ist es möglich, medikamentös zu behandeln.

Eine Sonderform der Dranginkontinenz stellt die Giggle- bzw. Kicherinkontinenz dar. Bei dieser Form kommt es zur Harnabgabe beim kräftigem Lachen dar. Sie tritt ausschließlich bei Kindern auf und ist bisher wenig erforscht.

Überlaufinkontinenz

Bei einer Überlaufinkontinenz handelt es sich um einen fortlaufenden Austritt von Harn aufgrund einer ständig übervollen Blase. Zu diesem Phänomen kommt es unter anderem bei starken Verengungen der Harnröhre oder einem nicht voll funktionsfähigen Detrusormuskel, welche bspw. durch eine neurologische Beeinträchtigung hervorgerufen werden kann. Häufigste Ursache bei Männern ist eine zu große Prostata, die ein vollständiges Entleeren der Blase verhindert. Aufgrund der physikalischen Ablaufbehinderung kommt es dazu, dass sich die Blase stark füllt dabei überdehnt und geschädigt wird. Die Schädigung betrifft dabei die Blasenwand und die Detrusormuskulatur, die für das Herausdrücken des Urins verantwortlich ist und anschließend nicht mehr regulär für eine Blasenentleerung sorgen kann.

Durch das nicht vollständige Entleeren der Harnblase kommt es bei Betroffenen häufig zu einem Rückstau des Urins in die Harnleiter, was die Gefahr einer Nierenschädigung bis hin zum Nierenversagen erhöht. Bei einer Behandlung wird zumeist versucht, die Ursache der mechanischen Ablaufbehinderung zu beseitigen (bspw. Entfernen einer vergrößerten Prostata).

Reflexinkontinenz

Zu einer Reflexinkontinenz kommt es durch eine Schädigung des Nervensystems bzw. der Hemmungsbahnen bspw. am Rückenmark. Bedingt durch die Beeinträchtigung ist der Patient nicht in der Lage den Blasenapparat anzusprechen. Viele Betroffene haben daher kein Gefühl für den Füllungsgrad ihrer Blase und können diese zur Entleerung nicht direkt ansprechen. Bei der Behandlung wird überwiegend auf Medikamente gesetzt, so die auslösende Schädigung hierdurch therapierbar ist. Sollte dies nicht möglich sein, wird zumeist auf die Möglichkeit einen Dauerkatheter anzulegen zurückgegriffen.

Extraurethrale Inkontinenz

Bei einer extraurethralen Inkontinenz liegt keine Schädigung des Blasen- oder Harnleiteraparats oder des Nervensystems vor. Vielmehr handelt es sich um eine organische Fehlbildung, bei der durch einen Gang der übliche Blasen-Harnleiter-Weg mit seinen Schließmechanismen umgangen wird. Üblich sind beispielweise Fisteln (Verbindungsgänge) zwischen Blase und Scheide oder Blase und Mastdarm, durch die der Urin austreten kann. Diese Form der Inkontinenz kann leicht durch einen operativen Eingriff behoben werden. Die Fehlmündungen können angeboren sein, andere Ursachen sind eine Schwache Beckenbodenmuskulatur oder eine Verletzung dieser Körperregion.

Mischformen

Neben den „Reinformen“ treten insbesondere Belastungs- und Dranginkontinenz parallel auf. Von Mischformen sind überwiegend Frauen betroffen, bei denen sich zunächst Anzeichen einer Reizblase zeigen.

Stuhlinkontinenz

Für die bewusste Steuerung der Darmentleerung (Kontinenz) ist der äußere Schließmuskel (Musculi sphincteres ani externus) des Mastdarms – des letzten Teils des Dickdarms – verantwortlich. Der Mastdarm selbst sorgt für die Eindickung und Speicherung der Stoffwechselendprodukte bis Ausscheidungen. Außerdem ermöglicht er eine Empfindung für die Konsistenz des Stuhls. Der innere Schließmuskel schließt unmittelbar an den äußeren Schließmuskel an und liegt am Übergang zum Analkanal. Der innere Schließmuskel (Musculi sphincteres ani internus) ist regulär kontrahiert und kann nicht willentlich gesteuert werden. Zum Verschluss des Traktes trägt der Puborektalmuskel (Bestandteil der Beckenbodenmuskulaur) sowie der Schwellkörper corpus cavernosum recti, welcher das Kontinenzorgan auch für flüssigen Stuhl endgültig verschließt, bei.

Eine Stuhlinkontinenz meint, dass der oder die Betroffene nicht in der Lage ist, Stuhl und Gase (bis zum Erreichen einer Toilette) an sich zu halten. Es werden 3 Schweregrade unterschieden.

- Leichte Form

- Unkontrollierter Abgang von Winden

- Leichte Verschmutzung der Wäsche

- Mittlere Form

- Unkontrollierter Abgang von dünnflüssigen Stuhl

- Unkontrollierter Abgang von Winden

- Gelegentlicher unkontrollierter Stuhlabgang

- Schwere Form

- Stuhl und Winde gehen vollständig unkontrolliert ab

Grundsätzlich können von Stuhlinkontinenz alle Altersgruppen betroffen sein, jedoch nimmt der Anteil der Betroffenen mit steigendem Alter deutlich zu. Männer sind etwas öfter unter den 800.000 Patienten in Deutschland vertreten als Frauen.

Formen von Stuhlinkontzinenz

Rektale Koprostase/ Obstipation

Zu dieser Form der Stuhlinkontinenz kommt es aufgrund einer zu starken Eindickung des Stuhl durch Wasserentzug im Dickdarm und der Rektumampulle. Um die Verstopfung mit Gefahr zur Kotsteinbildung zu umgehen, verflüssigt der Körper den Stuhl um auf diese Weise ein Passieren der verengten Darmregion zu ermöglichen. Der austretende, flüssige Kot wird häufig fälschlicherweise für Durchfall gehalten. Sollte ein Durchfall sehr lange bestehen und nicht durch andere Erkrankungen erklärbar sein, so besteht die Möglichkeit einer Inkontinenz durch rektale Koprostase, die zumeist durch Entfernen der Verengungsursache behandelt wird.

Störung der rektalen Speicherfunktion

Zu diesem Erscheinungsbild kommt es überwiegend nach Operationen, bspw. zur Behandlung eines Tumors oder durch chronisch-entzündliche Erkrankungen des Verdauungsapparats, die zu einer Veränderung der Darmwand führen. Die ursächlichen Erkrankungen vermindern die Speicherfähigkeit des Darmtrakts und führen somit zu einer Inkontinenz.

Sensorische Stuhlinkontinenz

Sensorische Stuhlinkontinenz bezieht sich auf eine Form der Inkontinenz, zu der es durch eine Störung der sensorischen Fähigkeiten der Analkanalschleimhaut kommt. Hierzu kommt es zum Beispiel bei Schädigungen des neurologischen Apparats, wie sie unter anderem nach einem Schlaganfall auftreten kann. Eine andere häufige Ursache liegt in einem Anal- oder Rektumprolaps oder einer Beeinträchtigung der Schleimhaut bei einer anorektalen Fehlbildung, zu der es auch nach einer Korrekturoperation weiterhin kommen kann.

Muskuläre Stuhlinkontinenz

Mit einer muskulären Stuhlinkontinenz wird eine Beeinträchtigung der Schließkraft des Analsphinkters bezeichnet. Zu einer solchen kann es durch zahlreiche Auslöser kommen. Häufig wird bei einer analen Entbindung der Schließmuskel geschädigt. Auch tiefes Eindringen spitzer Gegenstände in den Analkanal kann zu einem Durchbohren und einer Schädigung des Sphinkters führen. Ebenso kann eine Operation in diesem Bereich, bspw. zum Entfernen von Fisteln, zur einer Beeinträchtigung der Schließkraft des Muskels mit Inkontinenzfolgen führen.

Neurogene Stuhlinkontinenz

Zu einer neurogenen Stuhlinkontinenz kommt es durch eine Beeinträchtigung des Hirns oder des Rückenmarks. Die Einschränkungen werden meist durch vorangehende Erkrankungen ausgelöst. Beispiele sind Schlaganfälle, Tumore, Demenz, oder degenerative Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Rückenmarkschwindsucht. Diese Leiden nehmen dem Betroffenen die teilweise oder vollständige Fähigkeit, seine Ausscheidungen zu kontrollieren.